Endzeitstimmung

Krieg, Tod und Verderben - der letzte Abschnitt des Mittelalters hat es ganz schön in sich.

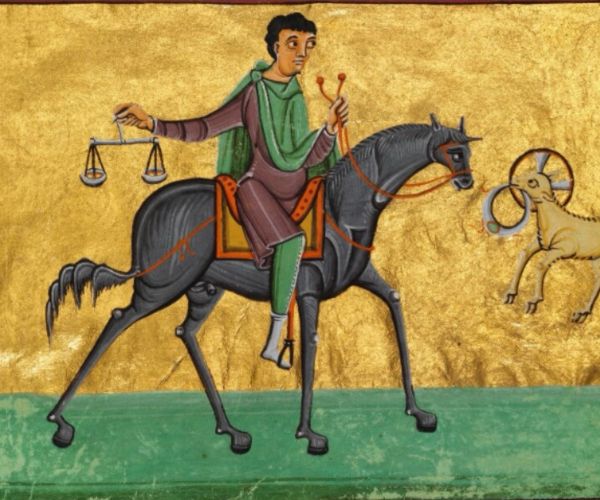

Der schwarze Tod

Der Handel bringt nicht nur Waren nach Europa, sondern auch Tod und Verderben. Schiffe bringen Ratten mit, die die Pest übertragen. Zwischen 1346-1353 stirbt vermutlich ein Drittel der Menschen in Europa am "schwarzen Tod".

Hungersnot

Klimatische Veränderungen rufen zwischen 1315-1317 die "Große Hungersnot" hervor. Überschwemmungen und lange Winter sorgen für einen katastrophalen Versorgungsengpass. Millionen Menschen sterben in weiten Teilen Europas.

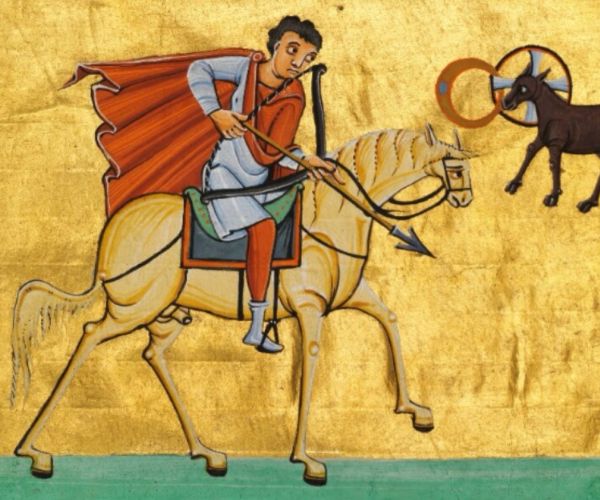

100-jähriger Krieg

Zwischen 1337 und 1453 kommt es zwischen Frankreich und dem englischen Königreich zu kämpfen um Territorien in Frankreich. In diese Phase fällt auch das Leben von Johanna von Orleans.