Biedermeier. Vormärz

-

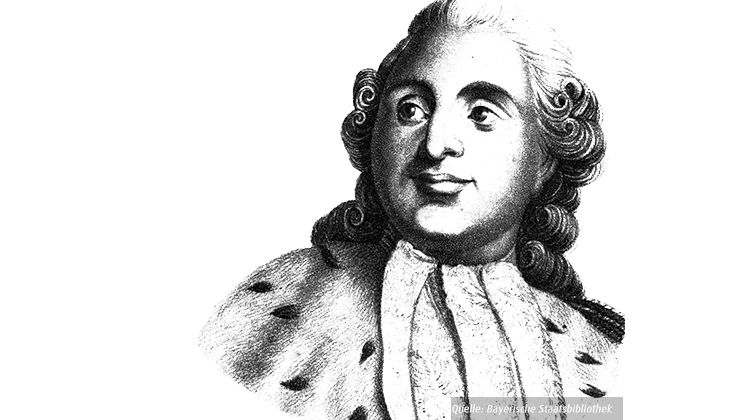

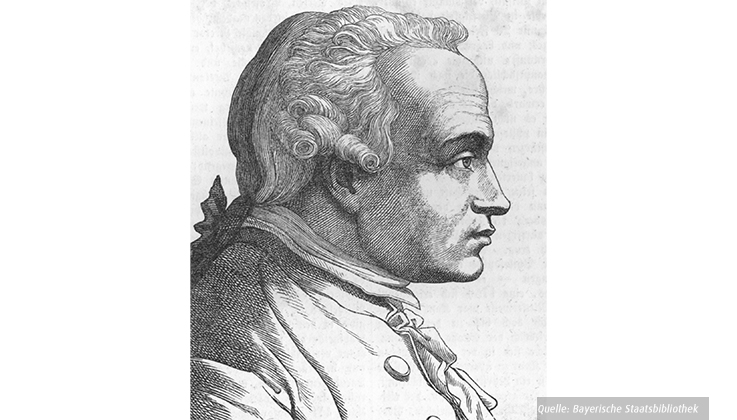

"System Metternich" und Restauration

Metternich - na? Prickelts da bei Dir? Das bekannte Getränk - Vorsicht! Alkohol ab 16 Jahren ;) - ist benannt nach dem österreichischen Außenminister Klemens von Metternich. Der wittert 1815 beim Wiener Kongress die Chance, die 'alten' Verhältnisse, also die vor der französischen Revolution wiederherzustellen. Diesen Ansatz nennt man 'Restauration'. Metternich findet Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Verfassungen und nicht-adlige Menschen in Führungspositionen eher unerfreulich. Er ist überzeugt vom monarchischen Prinzip und ein richtig guter Stratege: Er ist entscheidend an der Schaffung eines stabilen, friedenssichernden Gleichgewichts der fünf Großmächte Frankreich, Großbritannien, Österreich, Preußen und Russland beteiligt. Das Volk findet die Beschlüsse skandalös. Die Restauration kommt also nicht ohne konfliktreiche Folgen daher …

Mehr Inhalte in bavarikon und HLB:

-

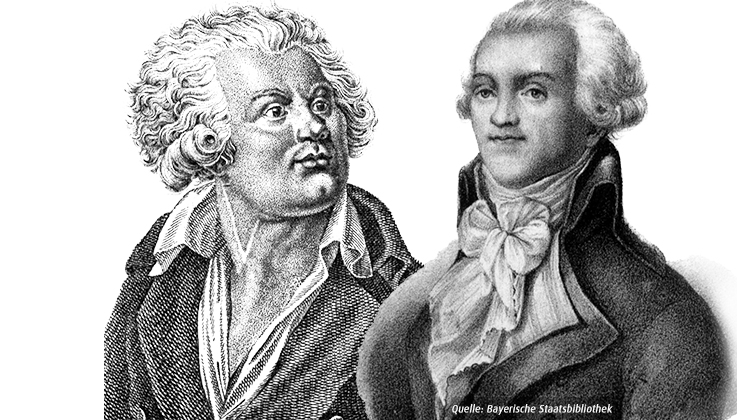

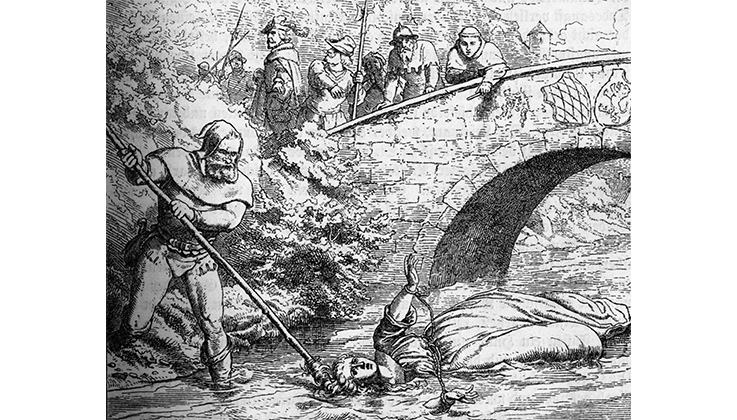

Karlsbader Beschlüsse 1819

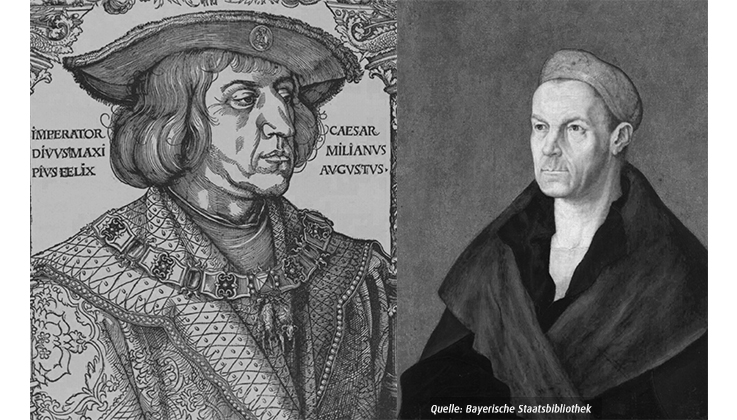

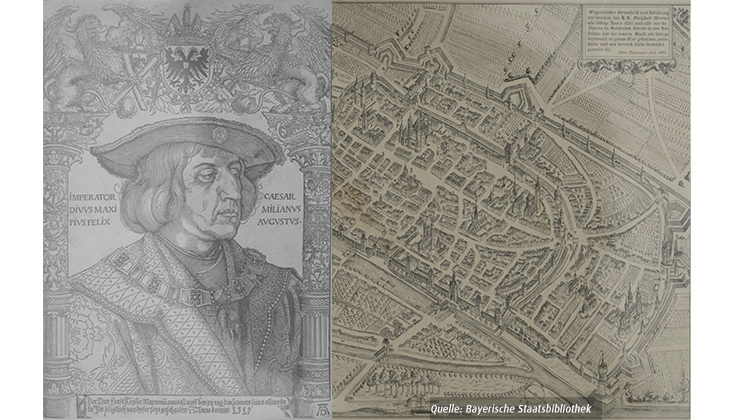

Ein Schriftsteller und ein Theologiestudent als Auslöser für deutschlandweite Einschränkungen? Das ist die Geschichte von der Ermordung des August von Kotzebue. Der Autor und russische Botschafter wird am 23. März 1819 vom Jenaer Studenten und Burschenschafter Karl Ludwig Sand in Mannheim erstochen. Der Grund: Kotzebue veröffentlicht Artikel gegen die liberalen Gedanken des Bürgertums. Dieser Mord löst bei der adeligen Elite eine Welle der Angst vor der Revolution aus. Die Folgen: Einschränkung der Pressefreiheit, Überwachung der Universitäten und Professoren, die Schließung von Turnplätzen und das Verbot liberaler Burschenschaften. Das sind die sogenannten Karlsbader Beschlüsse, ein Papier mit Zensurmaßnahmen. Trotz heftiger Proteste und Ausschreitungen bleiben sie bis zur Deutschen Revolution 1848 bestehen.

Mehr Inhalte in HLB und bavarikon: -

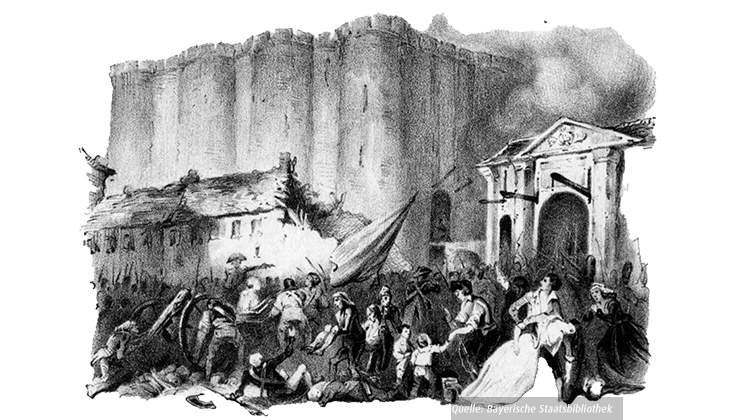

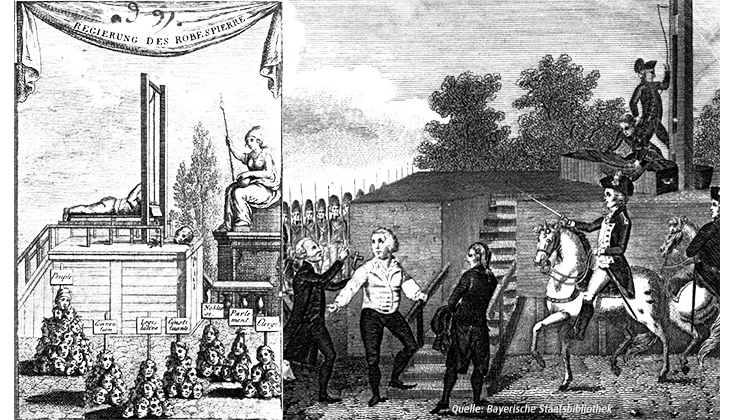

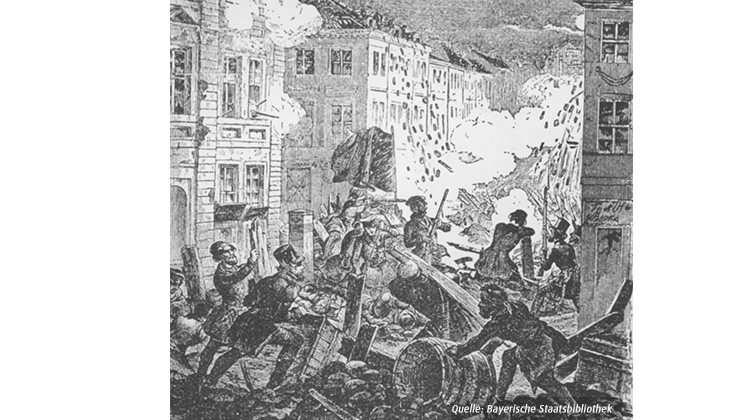

Die französische Julirevolution

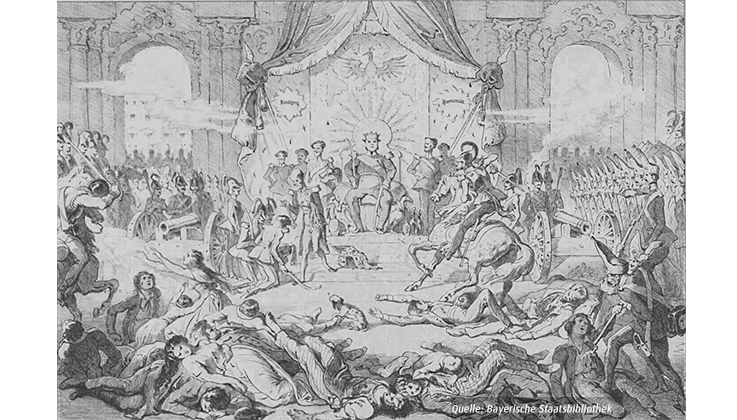

Absolutismus im 19. Jahrhundert? Nicht mit dem französischen Bürgertum! Der Bourbonen-König Karl X. treibt die Restauration im Eiltempo voran. Mit gleich vier Verordnungen löst er am 26. Juli 1830 die Abgeordnetenkammer auf, erhöht den Wahlzensus und schränkt die Pressefreiheit ein. Ein Tiefschlag für das liberale Bürgertum. Es kommt zum Aufstand. Vom 27. Juli bis 29. Juli herrscht in Frankreich eine Art Bürgerkrieg. Immer mehr Menschen schließen sich den Aufständischen an. Karl X. bekommt sogar Ärger mit seiner Truppe: Einige Militärs schließen sich den Aufständischen an oder desertieren. Der König verliert und muss abdanken. Das Parlament ernennt im Anschluss den Herzog von Orléans, Louis Philippe, zum König. Er wird auch vom liberalen Bürgertum unterstützt.

Mehr Inhalte in bavarikon:

-

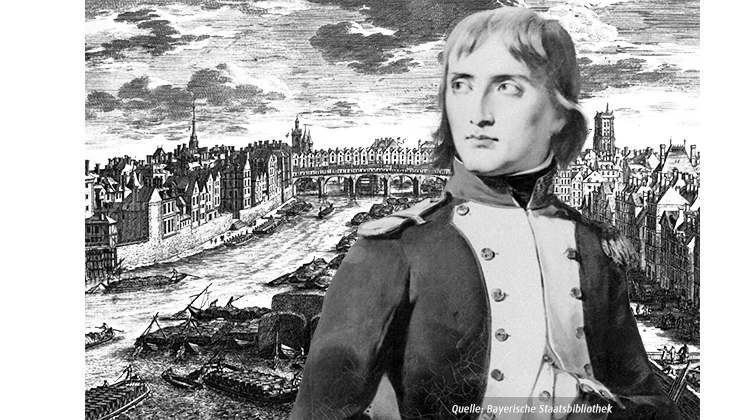

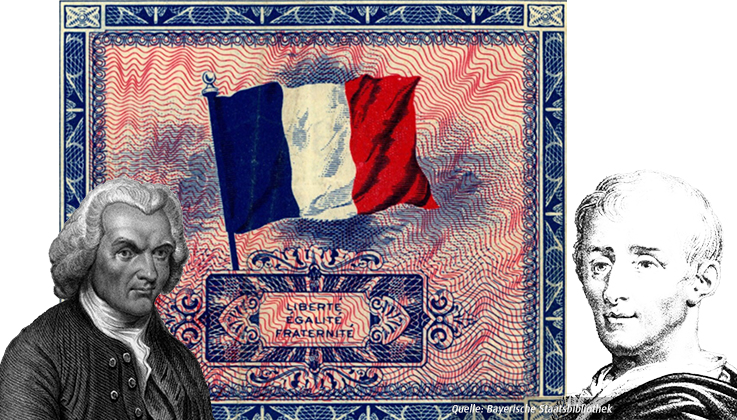

Der Vormärz ...

... steht für die politischen Strömungen des Liberalismus, Nationalismus und Sozialismus in Europa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Menschen haben es satt, sich von oben herumkommandieren zu lassen. Sie wollen endlich Grundrechte, wie sie z.B. schon in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gefordert wurden. Für uns heute selbstverständlich, damals noch etwas, wofür man kämpfen musste. Der Plan: Mehr politische Teilhabe und eine demokratische Ordnung schaffen. Ein langer Konflikt entsteht. Der Vormärz beginnt mit der Julirevolution 1830 in Frankreich und endet mit der Niederschlagung der Märzrevolution 1848. Die Unruhen sind direkte Folgen des Wiener Kongresses von 1815, als die Hoffnungen auf einen deutschen Nationalstaat enttäuscht wurden und stattdessen ein lockerer Staatenbund geschaffen wurde, der sogenannte Deutsche Bund.

Mehr Infos im LPB:

-

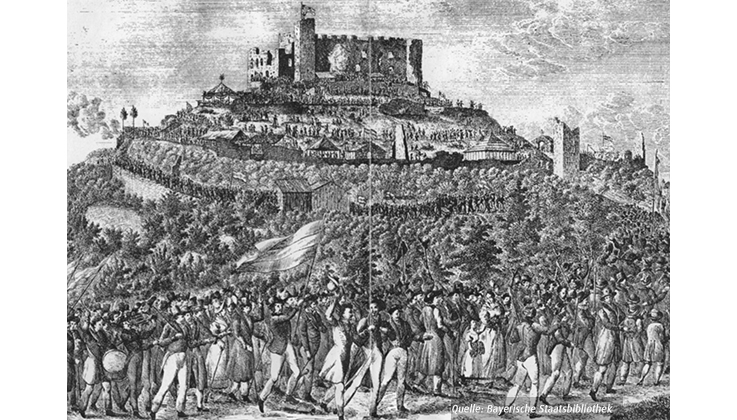

Hambacher Fest 1832

Mega-Event würde man heute das Hambacher Fest nennen. Lange gilt es als größte, politische Veranstaltung der deutschen Geschichte. Etwa 30.000 Studenten, Professoren, Handwerker und Bürger versammeln sich vom 27. bis 30. Mai 1832 zu einem Fest der Freiheit. Der Ort: Das Hambacher Schloss in der Pfalz, damals noch ein Teil Bayerns. Die Teilnehmer fordern die Beseitigung der Fürstenherrschaft und das Recht auf freie Meinungsäußerung und einen deutschen Nationalstaat. Nicht nur Deutsche sind am Start, sondern auch Engländer, Franzosen und vor allem Polen. So wird das Hambacher Fest zu einem europäischen Friedensfest. Die Fürsten reagierten verärgert. Die bayerische Armee schickt 8.500 Mann zum Hambacher Schloss, um die Versammlung aufzulösen. Auch wenn der Deutsche Bund politische Vereine verboten hat, zeigt das Hambacher Fest: Das liberale Bürgertum wehrt sich gegen die veraltete Fürstenherrschaft.

Mehr Inhalte in HLB und bavarikon: